一、概述

根据相关抗震鉴定标准的要求,在对既有砌体结构进行抗震鉴定时,往往需要对房屋中易引起局部倒塌的部件及其连接进行鉴定,特别是对一些小墙肢的局部尺寸提出了一定的要求。

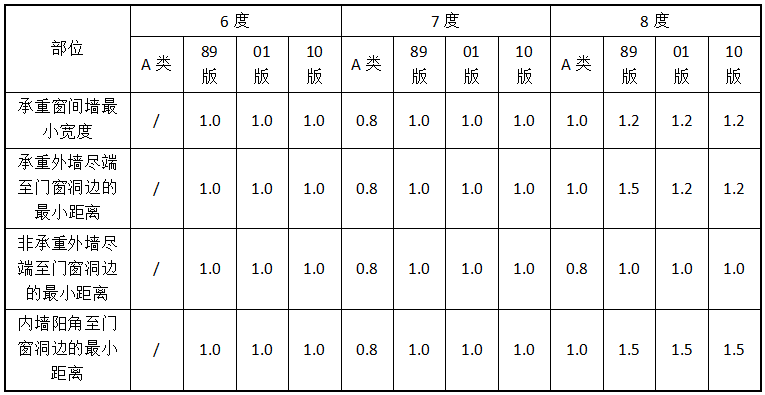

老陈将各版本抗规对小墙肢局部尺寸的要求归纳在下表中。

由表中数据可知,A类建筑对小墙肢的要求略低于其他后期版本的要求,而89版、01版和10版的要求基本一致,对于承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离,8度区01版和10版的要求相对89版的要求有所放松。总体上89版抗规对小墙肢的要求是最高的。

当小墙肢的局部尺寸不足时,抗震鉴定标准在第5.2.14条中给出相应的处理方法,即:

1. 当墙体局部尺寸小于限值的20%以内时,可采用局部影响系数的方法进行综合抗震能力评定,其中墙体局部尺寸比规定少10%以内时,局部影响系数取0.95,墙体局部尺寸比规定少10%-20%时,局部影响系数取0.90。

2. 当墙肢局部尺寸小于限值的20%以外时,应采取加固或其他相应措施。

此外,10版抗规在对小墙肢的局部尺寸限值的备注中也指出:局部尺寸不足时,应采取局部加强措施弥补,且最小宽度不宜小于1/ 4层高和表列数据的 80%。这与抗震鉴定标准的提法基本一致。

二、加固方法

对于墙体局部尺寸不足导致其抗震能力不足时,其相应的加固处理有如下的方法:

1. 《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009第5.2.3条第1款

该条文规定:窗间墙宽度过小或抗震能力不满足要求时,可增设钢筋混凝土窗框或采用钢筋网砂浆面层、板墙加固。

2. 《建筑抗震设计规范》GB50009-2010第7.1.6条条文说明

该条文说明中指出:如采用另增设构造柱等措施,局部尺寸的限值可适当放宽。也就是说,对于窗间墙宽度过小时,也可以采取增设构造柱的方法处理。

三、小墙肢的判别方法

除了6度区A类建筑,对于其余工况的既有砌体结构房屋,各版本抗规和抗震鉴定标准对小墙肢的局部尺寸都提出了相应限值要求。由于该限值对于判断既有建筑的抗震性能非常重要,若超过限值20%时,就直接判断该房屋的抗震性能不满足要求,需加固处理了。而早期砌体结构房屋的小墙肢相对较多,准确的理解相关标准对小墙肢局部尺寸的要求,避免对房屋造成不必要的加固就变得非常重要。

老陈对实际工程遇到的容易错判的情况或规范中不明确的情况给出相应的解释,共大家参考。

1. 如何准确确定小墙肢

1). 承重窗间墙最小宽度

抗震鉴定标准对四种类型的小墙肢给出了尺寸限值,即承重窗间墙、承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离、非承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离、内墙阳角至门窗洞边的最小距离等。这里需要注意的是,鉴定标准中仅规定了承重墙的窗间墙最小宽度,对非承重墙的窗间墙最小宽度没有要求。因此如何判断砌体结构的承重墙就变得非常重要,特别是对于开门窗相对较多的外纵墙而言。

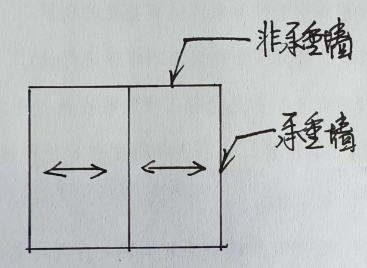

对于按01版和10版抗规设计的既有砌体结构而言,由于其楼面多采用现浇板,其承重结构体系基本为纵横向承重体系,即纵墙和横墙均为承重墙体,此时外纵墙应判定为承重墙,其窗间墙最小宽度应符合规范限值的要求。而对于建造于上世纪九十年代之前的既有砌体结构而言,其楼面多采用预制板,其承重结构体系有可能为横向承重体系、纵向承重体系和纵横向承重体系三种,当其为如下图所示的横向承重体系时,外纵墙就为非承重墙(自承重墙),此时,外纵墙的窗间墙可不按规范限值的要求。

至于抗震规范中非承重墙和自承重墙的概念问题,可详见老陈之前的文章:砌体结构中的“白马非马”。

2). 外墙尽端至门窗洞边

很多人对外墙尽端至门窗洞边的局部尺寸往往以为仅指的是外墙阳角位置,其实是不对的。

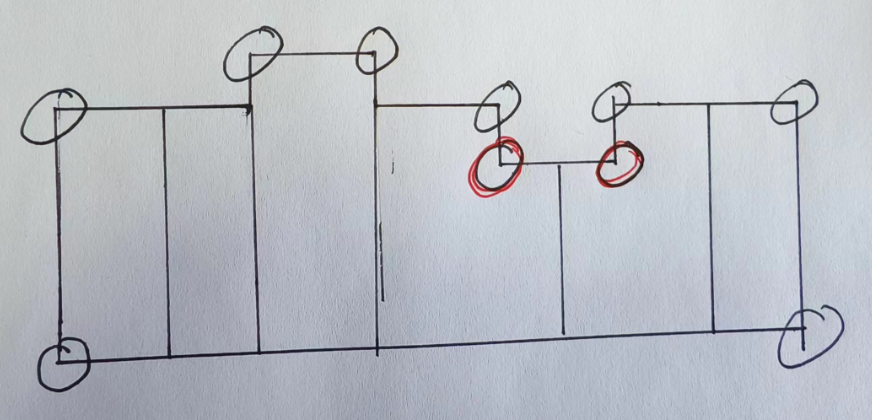

根据《建筑抗震设计规范》GB50009-2010第7.1.6条的条文说明,外墙尽端指,建筑物平面凸角处(不包括外墙总长的中部局部凸折处)的外墙端头,以及建筑物平面凹角处(不包括外墙总长的中部局部凹折处)未与内墙相连的外墙端头。

如下图所示,图中红圈所在的凹角处也应按外墙尽端处理。

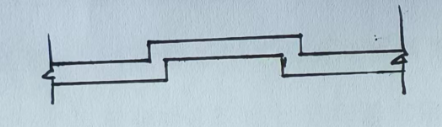

当然,当外墙在中部为局部凸折或局部凹折时,如下图所示,此时突出或凹进可不作为凸角或凹角处理。

2. 如何准确判定小墙肢

在准确判定小墙肢属于抗震鉴定标准要求的小墙肢后,当该小墙肢的局部尺寸小于规范限值,但同时存在下列情况情况时,也可不判局部尺寸不满足要求。

1).原设计该小墙肢有构造柱

根据《建筑抗震设计规范》GB50009-2010第7.1.6条的条文说明,如采用另增设构造柱等措施,局部尺寸的限值可适当放宽。我们知道,混凝土的弹性模量比砌体材料的弹性模量大很多,正常情况下若小墙肢原设计有构造柱时,其折算尺寸肯定会超出规范限值的要求。因此这种情况下可不判局部尺寸不满足要求。

2).当窗间墙的洞净高与洞侧墙宽之比大于4时

根据《建筑抗震设计规范》GB50009-2010第7.2.3条第1款规定:进行地震剪力分配和截面验算时,砌体墙段的层间等效侧向刚度应按下列原则确定:高宽比小于1 时,可只计算剪切变形,高宽比不大于4且不小于1 时,应同时计算弯曲和剪切变形;高宽比大于4时,等效侧向刚度可取 0.0。这意味着,当窗间墙的洞净高与洞侧墙宽之比大于4时,如下图所示,

此时,其等效侧向刚度为0,该墙肢不参与地震力分配,因此不应将其纳入抗震性能评估的范围。因此这种情况下可不判局部尺寸不满足要求。

四、一点建议

对于窗间墙宽度过小或抗震能力不满足要求时,是否一定要进行抗震承载力加固呢?老陈觉得不一定。

根据朱炳寅大师的《建筑抗震设计规范应用与分析》一书中对10版抗规7.1.6条的解释:当房屋中砌体墙段的局部尺寸不能满足限值要求时,若墙段长度小于800mm,不应作为承重墙体计算,可不计算,但按构造设置或按填充墙处理。因此,若在实际工程中,遇到此类小墙肢,除了进行承载力加固外,也可以将其作为填充墙处理,在建模时不考虑此类墙体的作用,由于其与主体结构的拉结措施较好,根据10版抗规第13.3.3条对多层砌体结构非承重墙体等非结构构件的要求,可不予处理。当然也可以按10版抗规第13.3.4条第5款的要求,在构造上采用钢丝网砂浆面层加强。此时采取的加强措施并不是承载力加固,而是防止小墙肢在地震作用下坍塌的构造措施。