一、概述

上一篇文章,老陈重点对砌体结构中纵横墙的协同工作问题进行了探讨,指出,目前无论是砌体结构设计规范还是相关的计算软件,均未考虑砌体结构纵横墙的协同工作问题,其计算结果往往存在较大的误差。对于横墙承重结构体系,往往高估了横墙的应力,低估了纵墙的应力,而对于纵墙承重结构体系,则相反。根据上述情况,老陈根据有关文献的研究成果,给出了相应的处理方法。

本期我们继续该话题,在得到了一片墙体的真实应力后,该应力如何在该片墙体的各墙肢之间分配,这又变成了一个实际问题。上一期,我们已经讲到,对于同一片墙体而言,墙体所承担的荷载如何在各墙肢之间分配,规范是没有明确规定的。无论是PKPM还是YJK软件,对于开一个洞口的墙段,其竖向荷载的分配是按洞口中部1/2处至洞口两侧墙段开分配的;而对于开两个洞口的墙段则分为中间有小墙垛的三个墙段,中间小墙垛的竖向荷载的分配是按一个洞口中部1/2处至另一个洞口中部1/2处区域来分配的。这种分配模式,实际上是将洞口上方的墙体做为一个简支梁考虑,完全不考虑洞口上方墙体的刚度对荷载分配的影响,是不合理的。若考虑洞口上方墙体的刚度,则必然会引起各墙肢之间的内力重分布情况,可能导致该片墙体发生拱作用,即引起墙体两端内力增大,而中部内力减小的情况。

二、北京市地方标准的规定

李辉, 李清洋等人对这个问题进行了研究,在《建筑结构》,2021年3月下发表了论文:“砌体结构中小墙垛受压承载力分析与评定”,并将该研究成果写入了北京市地方标准,《房屋结构检测与鉴定操作规程》,DB11/T849-2021中。我们来具体看一下他们的处理方式:

该规程第6.3.2条规定:

采用计算机软件进行砌体结构墙体承载力验算时,两个洞口之间的墙垛长度不大于620mm时可认定为小墙垛,当该轴线墙体设置钢筋混凝土圈梁或两个洞口为同一根过梁时,宜按下列方法对计算机软件验算的墙体承压结构进行处理:

1 当小墙垛长度不大于370mm时,可忽略小墙垛,把两个洞口合并为一个洞口进行承载力分析;或对不忽略小墙垛的计算结果采用式(6.3.2-1)进行计算:

式中:ai墙体中i墙段受压承载力R和作用效应之比

bi墙体中i墙段的长度

B整个墙体的长度。

2 当长度为490mm和620mm的墙垛时,可按计算程序的分析结果采用各墙段乘以墙段长度

相加除以各段墙体长度的方法,按式(6.3.2-2)进行计算:

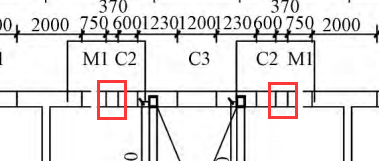

对于该规范的相关条文,老陈觉得写的过于笼统,如果不看他们的背景资料,很难理解第1款和第2款分别指的是什么?只有在其论文“砌体结构中小墙垛受压承载力分析与评定”中,才搞清楚,这里的第1款指的是一片墙体开了两个以上门洞后,门洞之间的小墙肢,如下图所示的墙肢:

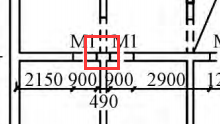

第2款则指的是相邻墙体开门洞,导致相邻墙体门洞之间的墙肢变为小墙肢的情况,如下图所示的墙肢:

三、存在的问题

1. 对于上述第2款的情况,北京地方标准给出的方法过于繁琐,对于此类情况完全可以在建模的时候,不考虑该小墙肢的存在,将门洞扩大至墙边即可,根据相关论文的结论,如此处理是偏于安全的处理方式。

2. 对于上述第1款的情况,相关论文中仅给出了忽略小墙垛,把两个洞口合并为一个洞口进行承载力分析的情况,未给出不忽略小墙垛的计算结果。老陈觉得理论上,对于第1款的情况,忽略小墙肢是不妥当的。

尽管该规范条文规定,该方法适用的前提是该轴线墙体设置钢筋混凝土圈梁或两个洞口为同一根过梁时,这种情况对于未设置统圈梁的墙体是不适用的,且仅是从墙肢的角度来考虑问题,并未考虑圈梁或过梁的承载力问题。若取消两个洞口之间的小墙肢,则洞口的宽度会加大很多,导致圈梁和过梁的承载力可能会存在问题,因此不能仅仅从墙肢的角度来考虑问题。

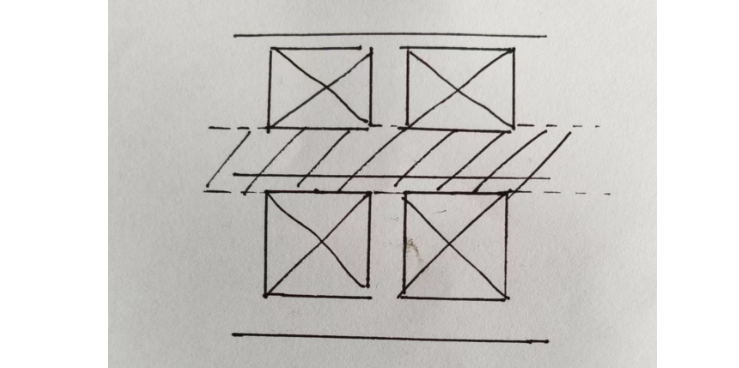

老陈认为,对于此类情况,不应忽略小墙肢。但程序计算中的荷载分配模式存在问题,这种分配模式,实际上是将洞口上方的墙体做为一个简支梁考虑,完全不考虑洞口上方墙体的刚度对荷载分配的影响,是不合理的。若考虑洞口上方墙体的刚度,如图所示。

由于上层墙体窗下墙的存在,实际洞口上方墙体的高度往往是本层窗上墙的高度与上层窗下墙的高度之和,考虑到一般而言,本层窗上墙的高度约为400mm,上层窗下墙的高度约为900mm,其总高度约1300mm,此时洞口上方墙体的刚度相对小墙肢而言,完全可以看成一个刚体,对于这种结构模型,有限元计算的结果表明,刚体下部各墙肢的内力分配应是两头大、中间小的马鞍形分布(即所谓的拱效应)。为了便于计算,我们可以偏安全的认为各墙肢的应力分布是均匀的,因此,我们完全可以采用该片墙体的平均应力来判断小墙肢的应力是否满足要求。

四、结论

1、目前对于小墙肢的受压承载力验算的简化方法大部分情况下均采用的是忽略该小墙肢的方法,这种处理方法相对比较粗糙,不够精确。特别是在某些情况下可能偏于不安全。

2、若要相对精确考虑小墙肢的受压承载力,首先应考虑纵横墙的空间协同效应,具体方法见文章“砌体结构中小墙肢受压承载力计算方法探讨之一”。

3、对于相邻墙体开门洞,导致相邻墙体门洞之间的墙肢变为小墙肢的情况,可忽略该小墙肢,计算结果偏于安全。对于一片墙体上开多个洞口出现的小墙肢,可采用设计压力除以墙体面积,再乘以平面开洞率的方法,得到各墙肢的平均应力,小墙肢的实际应力可偏安全的取该平均应力即可。

参考文献:

- 张望喜,易伟建,“纵横墙协同工作时砌体墙条形基础竖向荷载分析”,《建筑结构》,2005年7月

- 郑乔文,蒋利学, “既有建筑考虑纵横墙协同工作的砌体竖向荷载效应计算方法”《建筑科学》,2014年增刊

- 李辉, 李清洋等,“砌体结构中小墙垛受压承载力分析与评定”,《建筑结构》,2021年3月下

- 北京市地方标准,《房屋结构检测与鉴定操作规程》,DB11/T849-2021