之前老陈对既有砌体结构在抗震鉴定时高度和层数的确定方法进行讨论,包括半地下室、阁楼的计算方法,“横墙较少”和“横墙很少”的确定方法等,具体内容详见文章:

在第一篇文章里面,老陈还对砌体结构高度和层数超限后加固方法进行了初步探讨。为了更好的理解规范的相关规定,以便更好的处理这些情况下的加固,我们对这些规定的原因及处理方法做进一步的探讨。

问题一:为什么高度超限和层数超限的处理方法不一样,层数超限的处理方法相对比较严格?

这当然是从超限导致后果的严重程度而言的。我们知道,一般情况下,对于既有砌体结构而言,房屋的层数越多、高度越高,相当地震作用下的破坏就越严重。在相同高度情况下,层数越多,抗震计算的质点数越多,地震作用增大就越明显,而同样层数的房屋,总高度引起的地震作用增大相对较少。故对多层砌体房屋的总层数的控制要比总高度的控制要严格的多。

问题二:当总高度超而层数不超时,应如何处理?

1. 对于此类砌体结构的抗震鉴定,根据《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009第5.2.1条的要求,“但超过规定的适用范围时,应提高对综合抗震能力的要求或提出改变结构体系的要求”。第5.3.1条的要求,“当房屋层数和高度超过最大限值时,应提高对综合抗震能力的要求或提出采取改变结构体系等抗震减灾措施”。但对于如何具体提高,标准并无明确的说明。根据史铁花著的《抗震鉴定与加固标准疑问解答》一书的说明,对于此类情况,应提高抗震措施和抗震承载力要求进行鉴定。至于如何提高,提高到多少程度,也未明确说明。具体工程中,对于低烈度区,老陈建议可以按提高一度的情况进行鉴定,对于高烈度区,建议可以提高抗震承载力的要求进行,提高系数可以参考上海市抗震鉴定标准第3.1.3条的要求,取地震作用提高系数1.5来考虑。

2. 对于此类砌体结构的抗震加固,根据《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009中第5.1.3条的要求:“应采取高于一般房屋的承载力且加强墙体约束的有效约束”。其要求与抗震鉴定的规定基本一致。因此抗震加固的原则可采用与抗震鉴定一致的原则,对于鉴定中存在的承载力不足和抗震措施不足的内容采取相应的加固措施即可。

问题三:当总层数超而总高度不超,应如何处理?

1. 对于此类砌体结构的抗震鉴定,同样可以依据《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009第5.2.1条和第5.3.1条的要求。老陈理解,第5.2.1条的要求中,“应提高对综合抗震能力的要求”主要是针对总高度超而层数不超的砌体结构,而对于总层数超而总高度不超的砌体结构,则适用于后面一条,即“提出改变结构体系的要求”。因此,对于此类砌体结构的抗震鉴定,一般情况下可以直接提出其抗震性能不足,应采用相应的措施进行处理。

2. 对于此类砌体结构的抗震加固,根据《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009中第5.1.3条的要求,给出了三种处理方法:

1). 减少层数:如果实际工程允许减少层数,这种方法是最简单易行的,但实践中,可操作性较差,绝大部分工程都不可能采用这种方法进行处理。

2). 对于乙类设防的房屋,可改变使用功能,使其从乙类设防改变为丙类设防,从而使得其符合丙类设防的层数限值。此时,应按丙类设防的要求重新进行抗震鉴定,并根据抗震鉴定结果采取相应的加固措施。

3). 第三种方法其实是最可行的方法,即采用改变结构体系的方案,标准第5.1.3条是这么讲的:“应在两个方向增设一定数量的钢筋混凝土墙体,新增的混凝土墙应计入竖向压应力滞后的影响并宜承担结构的全部地震作用。”该条的条文说明中指出:“改变结构体系,指结构的全部地震作用,不能由原有的仅设置构造柱的砌体墙来承担。例如,约束砌体墙、配筋砌体墙、组合砌体墙、足够数量的钢筋混凝土墙等,均可采用。当采用混凝土面层组合墙体时,原有的抗震砖墙体均需加固为组合墙体,净使用面积有所减少;采用足够数量的钢筋混凝土墙时,钢筋混凝土墙的间距可类似框-剪结构布置,净使用面积的减少量相对少些。按本规程第5.3.8条,双面设置板墙且合计厚度不小于140mm时,可视为增设钢筋混凝土墙”。

该条文的正文和条文说明其实是存在矛盾的,正文里面指出应设置钢筋混凝土墙体,而条文说明中却说约束砌体墙、配筋砌体墙、组合砌体墙等均可采用。而且采用约束砌体墙、配筋砌体墙、组合砌体墙加固是否属于改变结构体系?恐怕这也是值得探讨的事情。

老陈觉得,在实际工程中,对于此类砌体结构的加固,若采用改变结构体系的方案,采用钢筋混凝土墙加固是最合理的方法,此时,可按照钢筋混凝土剪力墙结构的相关要求对房屋的抗震性能进行评估。加固应注意,并不需要将所有的砖墙均改为钢筋混凝土墙体,其设置的间距只要满足框剪结构中剪力墙的间距即可,同时在抗震计算中,应考虑所有的地震作用均由新加钢筋混凝土剪力墙承担,原有墙体只保证静力承载力满足要求即可,不承担地震作用。当然,当新增剪力墙位置与原墙体位置重合时,可以不用拆除原墙体,按规程第5.3.8条,设置双面板墙且合计厚度不小于140mm时,可视为增设钢筋混凝土墙。

3. 前面讲到,一般情况下,对于总层数超而总高度不超的砌体结构,可以直接提出其抗震性能不足,应采用相应的措施进行处理,处理方法见第2条。当然,考虑到工程实际情况,《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009中第5.1.3条第3款对部分情况也给出了要求相对降低的处理措施,即:对丙类设防且横墙较少的房屋超出规定限值1层和3米以内时,应提高墙体的承载力且新增构造柱、圈梁等应达到现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011对横墙较少房屋不减少层数和高度的相关要求。

1). 什么是横墙较少:根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第7.1.2条关于横墙较少的定义,横墙较少是指同一楼层内开间大于4.2m 的房间占该层总面积的40%以上的房屋;其中,开间不大于4.2m 的房间占该层总面积不到20%且开间大于4.8m的房间占该层总面积的 50%以上为横墙很少。

2). 根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第7.1.2条第2款的要求,横墙较少的多层砌体房屋,总高度应比表7.1.2的规定降低3m,层数相应减少一层。第3款要求,6、7度时,横墙较少的丙类多层砌体房屋,当按规定采取加强措施并满足抗震承载力要求时,其高度和层数应允许仍按表7.1.2的规定采用。这就是《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009中第5.1.3条第3款对部分情况给出了要求相对降低的处理措施的依据。由该条的出处可知,设计规范中将放松范围局限为6度和7度,而加固规范中未限定其烈度,是不是可以将其拓展至高烈度区有待商榷。

3). 现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010对横墙较少房屋不减少层数和高度的相关要求见第7.3.14条。具体要求如下:

a. 房屋的最大开间尺寸不宜大于 6.6m;

b. 同一结构单元内横墙错位数量不宜超过横墙总数的 1/3且连续错位不宜多于两道;错位的墙体交接处均应增设构造柱,且楼、屋面板应采用现浇钢筋混凝土板。

c. 横墙和内纵墙上洞口的宽度不宜大于1. 5m; 外纵墙上洞口的宽度不宜大于 2.1m 或开间尺寸的一半;且内外墙上洞口位置不应影响内外纵墙与横墙的整体连接。

d. 所有纵横墙均应在楼、屋盖标高处设置加强的现浇钢筋混凝土圈梁:圈梁的截面高度不宜小于 150mm ,上下纵筋各不应少于 3A10 箍筋不小于A6,间距不大于 300mm。

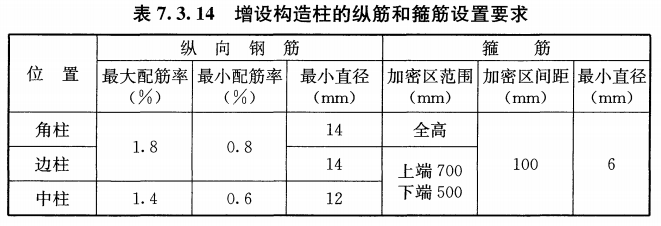

e. 所有纵横墙交接处及横墙的中部,均应增设满足下列要求的构造柱:在纵、横墙内的柱距不宜大于 3.0m ,最小截面尺寸不宜小于 240mm X 240mm (墙厚 190mm 时为 240mm X190mm) ,配筋宜符合表7.3.14 的要求。

f. 同一结构单元的楼、屋面板应设置在同一标高处。

g. 房屋底层和顶层的窗台标高处,宜设置沿纵横墙通长的水平现浇钢筋混凝土带;其截面高度不小于 60mm ,宽度不小于墙厚,纵向钢筋不少于2A10 ,横向分布筋的直径不小于A6且其间距不大于 200mm。

4). 由《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第7.3.14条对横墙较少房屋不减少层数和高度的相关要求可知,虽然表面上抗震加固规范对此类房屋的要求是放松的,但从加固设计的角度而言,还是采用增设钢筋混凝土墙更加简便。